PHOTO

Uno sfortunato incidente che ha provocato un frastuono mediatico oltre ogni immaginazione quello che ha coinvolto l'assessore all'Industria della Regione Sardegna, Emanuele Cani. Mercoledì scorso, 12 novembre, il politico è caduto rovinosamente mentre scendeva le scale del Mimit (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), a Roma, mentre era in corso un rinfresco. Cani ha fatto qualche metro nel disperato tentativo di tenere l'equilibrio, terminando la sua corsa contro una vetrata realizzata dall'artista sassarese Mario Sironi, e mandandola in frantumi.

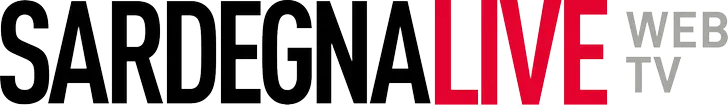

Beffarda ironia della sorte: un assessore sardo che accidentalmente casca sull'opera di un conterraneo. La caduta, fortunatamente per l'esponente della Giunta Todde, non ha provocato gravi conseguenze alla sua incolumità, ma procurandogli numerose escoriazioni e contusioni. A non aver retto l'urto è stata però proprio la vetrata "La Carta del lavoro", opera novecentesca di inestimabile valore. L'importanza del prodotto artistico e la singolarità dell'incidente ha inevitabilmente generato un'ondata di clamore su scala nazionale, e la notizia è rimbalzata in tutto il Paese.

Spiacevoli episodi si sono verificati nei confronti dell'assessore, fra ineleganti attacchi politici, scherni e ironie fuori luogo. "Ho avuto paura di morire", ha commentato Emanuele Cani interpellato da La Repubblica. Un episodio che accende i riflettori anche sulla questione della messa in sicurezza di opere di tale valore. In tanti si domandano: come è possibile che la vetrata, vista la sua importanza artistica, non fosse protetta da barriere che ne tutelassero la salvaguardia?

Affiancando l'ampia scalinata, infatti, la "Carta" si trova in un punto particolarmente sensibile, esposto, fra le altre cose, a cadute accidentali come quella avvenuta all'assessore. Resta adesso da capire se e come eventualmente sarà possibile procedere al restauro. Secondo Romana Sironi, nipote dell'artista, il danno sarebbe "irreversibile", e anche lei sottolinea come "l'opera avrebbe meritato una tutela maggiore data la sua fragilità", senza naturalmente farne una colpa al malcapitato, a cui augura "una pronta guarigione".

Cos'è la vetrata "La Carta del lavoro" di Sironi

Nel cuore di Roma, nello scalone d’onore del Palazzo Piacentini Vaccaro, sede del Mimit, si trova una delle opere monumentali più importanti del Novecento italiano: la vetrata intitolata La Carta del Lavoro, realizzata da Mario Sironi nel 1932. Si tratta di una composizione grandiosa, concepita come un vero e proprio manifesto visivo che celebra il lavoro, il progresso e l’industria.

La vetrata venne commissionata durante il regime fascista da Giuseppe Bottai, allora Ministro delle Corporazioni, per rendere omaggio alla riforma del lavoro del 1927. Sironi, che in quegli anni aveva ormai abbandonato la pittura da cavalletto a favore della decorazione murale e vetraria, accolse l’incarico con il suo tipico linguaggio severo e monumentale. L’opera copre circa 75 metri quadrati, e le sue figure — operai, elementi industriali, simboli allegorici — sono scolpite nel vetro con uno stile massiccio e solenne, tipico della sua estetica “sociale”.

Durante la Seconda Guerra Mondiale e il dopoguerra, la vetrata subì varie fasi di usura e pericolo, ma fu salvata grazie a un progetto di restauro completato nel 2014. In quell’occasione, un intervento coordinato ha ridato vita alle cromie originali e ha consolidato le superfici tramite tecniche come infiltrazioni, spugnature e protezione al silicato, riportando al suo splendore l’opera così come Sironi l’aveva immaginata.

L’importanza dell’opera non è solo estetica: per Sironi, la vetrata non era un semplice ornamento, ma un atto di fede nell’arte come guida civile. Le sue figure monumentali incarnano un’idea del lavoro come pilastro della società moderna, un messaggio che si inserisce nel contesto dell’architettura pubblica dell’epoca, realizzata da Marcello Piacentini e Giuseppe Vaccaro, che firmarono il palazzo tra il 1928 e il 1932.

Chi era l'artista sassarese Mario Sironi

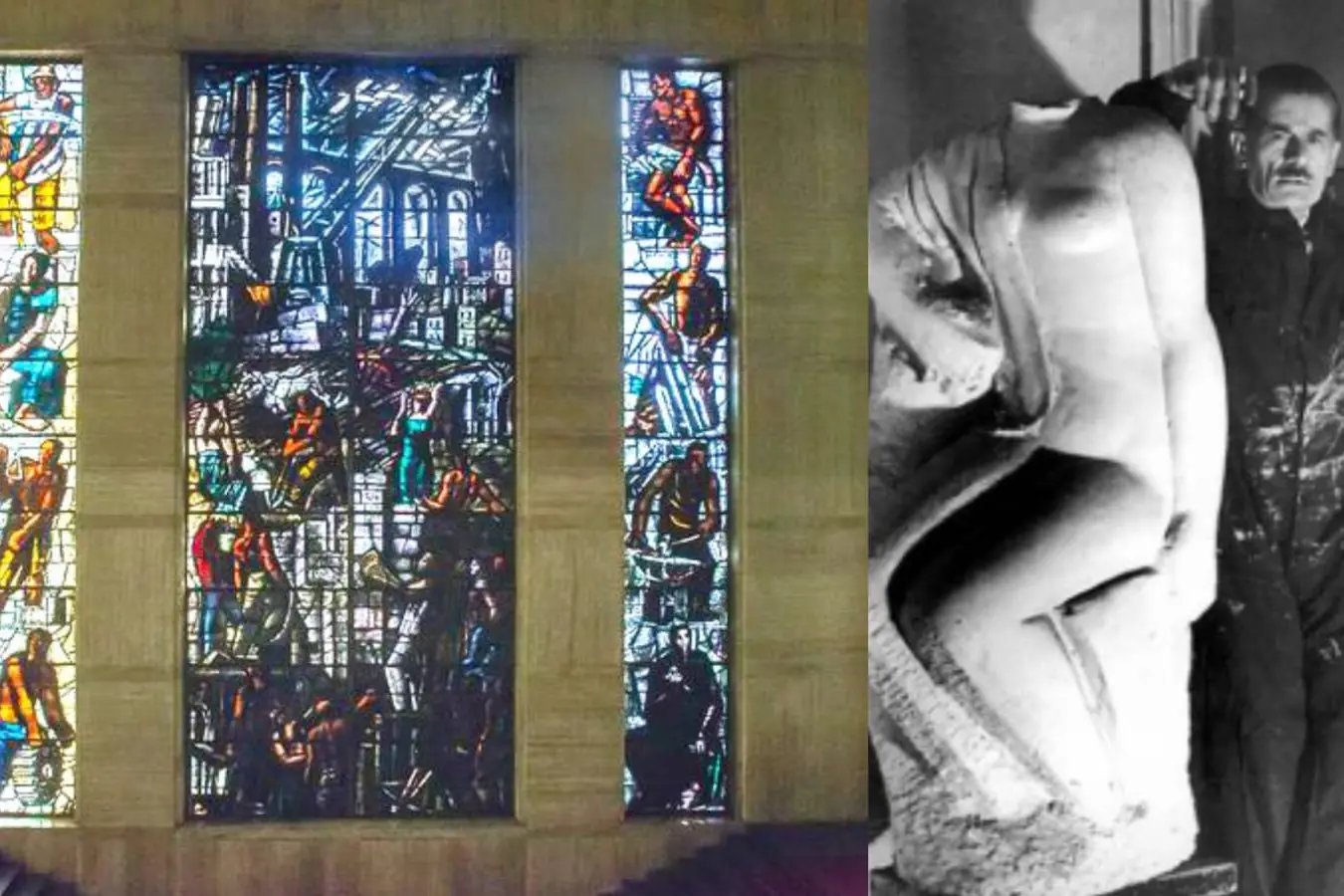

Mario Sironi è stato uno dei protagonisti assoluti dell’arte italiana del Novecento: pittore, illustratore, scenografo e soprattutto grande interprete dell’arte murale. Figura complessa e spesso controversa, è ricordato per la forza drammatica delle sue opere, per il suo linguaggio monumentale e per il suo ruolo di primo piano nell’estetica del regime fascista.

Nato a Sassari il 12 maggio 1885, si trasferì a Roma, crescendo in un ambiente colto e borghese. Dopo gli studi all’Accademia di Belle Arti, entra in contatto con Giacomo Balla e il clima sperimentale dell’epoca. Aderisce al Futurismo intorno al 1913, condividendo con Boccioni e Severini l’esaltazione della modernità e delle nuove forme della città industriale. Le sue opere futuriste sono caratterizzate da volumi compatti, colori severi e un dinamismo meno “sfrenato” rispetto ai compagni di movimento, a testimonianza della sua precoce vocazione al monumentalismo.

Dopo la Prima Guerra Mondiale, Sironi abbandona il Futurismo e sviluppa uno stile più solenne e introspettivo. Diventa uno dei protagonisti del ritorno all’ordine e del movimento Novecento Italiano, vicino a Margherita Sarfatti. In questi anni emergono i temi che lo renderanno celebre: città metafisiche, periferie urbane, figure solenni, forme essenziali e severe.

Parallelamente, aderisce convintamente al Fascismo, convinto che l’arte dovesse avere un ruolo civile, collettivo, pubblico. Questa scelta accompagnerà tutta la sua carriera e segnerà profondamente la sua eredità critica. Negli anni Venti e Trenta Sironi diventa il punto di riferimento dell’arte murale fascista. Ritiene che l’arte debba abbandonare il cavalletto e tornare a essere “architettura dipinta”, al servizio della comunità.

Realizza mosaici, affreschi, bassorilievi e grandi vetrate per edifici pubblici, ministeri, sedi sindacali, università. Tra le opere più note: la già citata Carta del Lavoro; affreschi e mosaici per la Triennale di Milano, per la Città Universitaria di Roma e per la Mostra della Rivoluzione Fascista; la grande "L’Italia Corporativa" per il Palazzo delle Corporazioni, imponente mosaico realizzato nel 1936 per la Sesta Triennale di Milano.

Il suo stile diventa sempre più austero, oscuro, compatto: figure eroiche, architetture titaniche, corpi pesanti, atmosfere quasi metafisiche. Dopo il 1945, la fortissima adesione al fascismo lo isola. Sironi cade in una lunga crisi personale e artistica. Si ritira a Milano, continua a dipingere soprattutto paesaggi, nature morte, figure dolenti, lavori molto lontani dalla monumentalità degli anni Trenta. Uno dei drammi più profondi è il suicidio della figlia Rossana nel 1948, che lo segna per sempre.

Muore il 13 agosto 1961, lasciando in eredità un enorme patrimonio artistico. Negli ultimi vent’anni c’è stata una forte rivalutazione della sua opera: mostre, restauri e studi monografici hanno riportato Sironi al centro del dibattito sulle avanguardie del Novecento.